70周年記念ページ

私たち埼玉県住宅供給公社は、昭和30年11月に財団法人埼玉県住宅協会として発足してから70年を迎えました。

本ページでは、時代の変遷に合わせて変化してきました公社のこれまでの歩みをご紹介しております。

昭和30年~49年

埼玉県住宅供給公社の原点―三団体の誕生

現在の埼玉県住宅供給公社に統合される前の三つの団体が誕生したのは、我が国が経済大国への道を歩み始めた高度経済成長期にあたる時代でした。当時は、急速な都市化と深刻な住宅不足が重なり、住宅需要に関する迅速な対応が求められていた頃でもあります。

こうした社会的背景のもと、埼玉県における住宅供給の中核を担うべく、埼玉県住宅供給公社の前身である「埼玉県住宅協会」が設立されました。

続いて、健全な市街地の形成を目的として、土地区画整理事業を推進するため、のちに埼玉県都市整備公社に改組される「埼玉県土地区画整備協会」が誕生。さらに、県営住宅や埼玉県住宅供給公社による分譲住宅等の建設が進む中で、これらの住宅の維持・修繕を担う「埼玉県住宅サービス公社」が設立され、住宅管理体制の充実も図られていきました。

埼玉県住宅協会の誕生から埼玉県住宅供給公社へ

埼玉県住宅協会は、働く人々に向けた木造住宅や集団住宅・宅地の分譲を目的として、昭和30年11月24日に埼玉県から100万円の出資を受けて発足しました。

設立当初は職員わずか13名で、年間約100戸の木造一戸建て住宅を建設していました。

昭和40年に地方住宅供給公社法が制定されたことを受け、同年11月10日、埼玉県住宅協会は埼玉県を設立団体として「埼玉県住宅供給公社」へと改組されました。埼玉県知事を理事長とする22名の役職員による体制で再スタートを切りました。

積立分譲住宅をはじめ、一般分譲住宅・産業労働者向け住宅・中高層耐火建築物の建設など、事業は多岐にわたり、昭和46年には特定分譲住宅の供給も開始。戸建て住宅から中高層共同住宅まで、幅広いニーズに対応する住宅供給体制を整えていきました。

昭和45年には、本社ビルを竣工。事業の拡大に伴い、専任の理事長を迎え職員数も151名まで増えていきました。

埼玉県都市整備公社の誕生

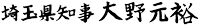

埼玉県土地区画整備協会は、県内の急激な都市化に伴う諸問題の解決が求められる中、土地区画整理事業の発展と推進を図り、健全な市街地の造成に寄与することを目的に昭和43年7月15日に発足しました。のちに埼玉県都市整備公社となる団体の誕生です。

発足の初年度から県及び市町村の土地区画整理事業を受注し、基本計画作成・土地評価・換地設計・権利調査などを行いました。

その後、受注する地区に関係する道路・下水道・公園等の工事の設計及び施工管理へと業務を拡大していきました。

埼玉県住宅サービス公社の誕生

埼玉県住宅サービス公社は、昭和30年代後半の急速な人口増加に伴い、県営住宅や埼玉県住宅供給公社による分譲住宅等の建設が進んだことを受け、主に県営住宅の一部および埼玉県住宅供給公社の長期分譲住宅等の維持・修繕を担う専門機関として、昭和48年8月1日に発足しました。

設立当初の職員数は17名で、管理する県営住宅等の戸数は7,700戸程度でした。

住宅相談業務の原点とその広がり

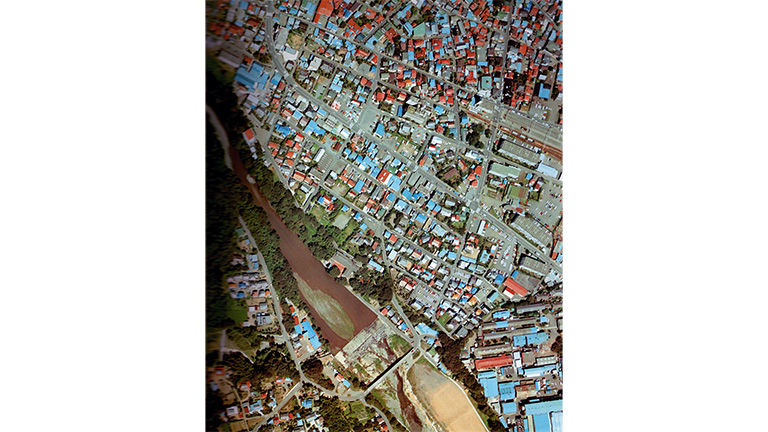

埼玉県住宅供給公社では、昭和42年に住宅相談業務を開始しました。

大宮ステーションビル1階に設置した募集案内所では、主に公社分譲住宅や宅地の募集情報の提供を行い、住宅取得を希望する県民に情報を発信していました。

また、大宮駅近くの中央デパート6階には埼玉県住宅相談所の窓口を設置し、住宅ローンや税金に関する相談のほか、従業員宿舎や店舗付き中高層住宅の建設など、専門的な相談にも対応していました。

その後、川越市にも住宅相談所を設置し、住宅に関する相談の充実が図られていきました。

昭和50年~平成7年

三公社発展の時代

全国的な地価高騰により住宅価格が上昇する中、県では「埼玉県住宅・宅地供給計画」および「埼玉県第六期住宅建設五箇年計画」に基づき、住宅建設の推進に積極的に取り組んでいました。

「埼玉県住宅供給公社」は、分譲住宅事業の一環として、持ち家の供給拡大を図るとともに、平成以降は特定優良賃貸住宅の供給にも着手しました。

「埼玉県住宅サービス公社」は、県営住宅の供給増に伴い、県営住宅の管理業務を拡大していきました。

埼玉県土地区画整理協会は、昭和54年に「埼玉県都市整備公社」に改組され、土地区画整理事業のさらなる推進を図っていきました。

多様な住宅の分譲と管理

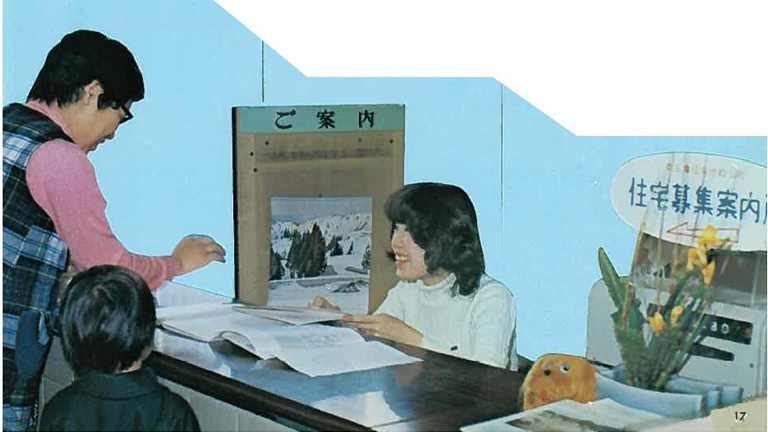

埼玉県住宅供給公社は、昭和51年に積立・一般分譲住宅の供給実績が累計1万戸を突破。時代の変化や住環境の多様化に対応しながら、戸建て住宅・テラスハウス・マンションなど、さまざまなタイプの住宅を分譲していきました。

その他にもコンセプト住宅の供給にも力を入れ、環境共生型の分譲マンションではグッドデザイン賞を受賞するなど、質の高い住まいづくりを推進してきました。

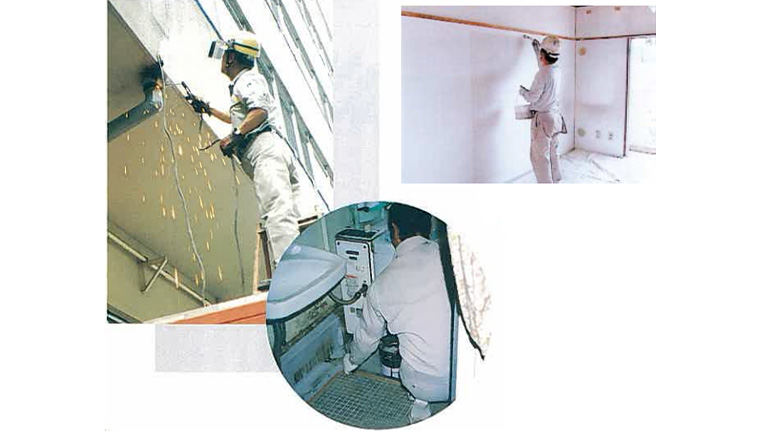

また、長期分譲住宅の管理を通じて培った大規模修繕工事のノウハウを活かし、新たな事業として分譲マンションの計画修繕業務を受託しました。さらに、管理組合の運営支援を含む総合管理業務の受託を開始し、分譲マンションのハード・ソフトの両面に対応できる体制を整えました。

平成5年に施行された「特定優良賃貸住宅の供給・促進に関する法律」に基づき、主に中堅所得層のファミリー向けに良質な賃貸住宅の建設を推進。事業の一環として賃貸住宅の管理業務も展開していきました。

県営住宅管理業務の拡大

埼玉県住宅サービス公社は、県営住宅の維持修繕業務に加えて、昭和50年代以降は、滞納家賃の収納業務・入居手続き・敷金管理など業務範囲を段階的に拡大し、平成9年には入居から退去までの一連の業務を全面的に担う体制へと移行しました。

県営住宅の建設戸数の大幅増に伴い、昭和50年時点で約1万戸であった管理戸数は、平成3年には2万戸を突破するなど、管理戸数も年々増加していきました。

こうした県営住宅の供給拡大に対応するため、昭和49年に本社を浦和市(当時)に移転しました。さらに、昭和51年に熊谷市、昭和54年に大宮市(当時)、昭和58年に所沢市、昭和59年に岩槻市(当時)に順次支所を開設し、それぞれの地域における管理体制の整備とサービスの向上を図りました。

また、計画修繕工事などの業務量が増加する中、それまで自社の技術職員が担っていた住宅および付帯設備の一般修繕を外部委託に移行するなど、専門性を維持しながら、より効率的な業務の執行体制への転換を進めました。

都市基盤整備の拡大と埼玉県都市整備公社への改組

埼玉県土地区画整理協会は、昭和54年に埼玉県都市整備公社に改組され、体制の強化と事業の拡充を図りました。

埼玉県都市整備公社は、市町村からの要請に応じて、事業に係る地元説明会の開催や準備委員会の支援などを行う「公益事業」と、土地区画整理に関連する施工管理などの基盤整備を担う「収益事業」の両面から、地域のまちづくりに貢献してきました。

昭和58年には、建設省(当時)の協力を得て、全国に先駆けて事業の指針となる「埼玉県土地区画整理事業指導要領(案)」を作成しました。

平成8年~17年

三つの公社統合~分譲から管理へ~

埼玉県住宅供給公社は、埼玉県行政組織・定数等改革検討委員会の報告(平成9年)を受け、平成11年に埼玉県住宅サービス公社と統合。平成12年には埼玉県都市整備公社と統合し、新たな公社として生まれ変わりました。

住宅を取り巻く社会的課題が量的拡大や街づくり整備から、ストックの維持管理に変化していく中、埼玉県出資法人あり方検討委員会の報告(平成16年)では分譲事業から管理事業への特化が提言され、公社は管理事業を中心とする体制へと移行していきました。

分譲から管理への移行

借地借家法が改正され、「所有から利用」へと土地に関する価値観に転換が進み始める中、埼玉県住宅供給公社では、平成8年に定期借地権付分譲住宅に関する業務を開始しました。また、公社では初となる免震構造を採用したマンションを分譲するなど、阪神・淡路大震災を教訓とした防災対策にも取り組ました。

平成16年には、市街地再開発事業の一環として、商業施設や公共施設と一体となった複合型タワーマンションなど、特色のある住宅の供給に関わってきました。

一方、埼玉県出資法人あり方検討委員会による「指定出資法人のあり方に関する報告書(平成16年)」において、住宅環境の変化や民間事業者の成長等に伴い、「早期に分譲事業用資産を処分すべき」、「管理事業に特化すべき」との提言があり、これを受けて公社の事業は管理中心へと移行していきました。

こうした流れの中で、公社が建設した賃貸住宅の管理や、公社が分譲したマンションの管理組合の支援などが主な自主事業として展開されるようになりました。

県営住宅の管理ノウハウを市営住宅へ

埼玉県住宅サービス公社は平成11年に埼玉県住宅供給公社に統合され、埼玉県住宅サービス公社が担っていた県営住宅の管理業務は、埼玉県住宅供給公社の基幹業務として引き継がれました。また、これまで培ってきたノウハウを活かし、市営住宅の管理受託にも取り組みを広げていきました。

平成15年には、さいたま市営住宅の管理を開始し、家賃収納や入退去事務、計画修繕などの業務を実施するようになりました。

平成17年には、県営、市営を合わせ、公営住宅の管理件数は約30,000戸にまで拡大していきました。

区画整理事業から「まちづくり事業」へ

埼玉県都市整備公社は、平成12年に埼玉県住宅供給公社に統合され、埼玉県都市整備公社が行っていた、土地区画整理事業の支援や市町村のまちづくりに関する諸計画の策定、公共事業の施工管理等の技術支援は埼玉県住宅供給公社に引き継がれました。

埼玉県住宅供給公社が行っていた賃貸住宅の建設支援を合わせて、「まちづくり事業」に再編しました。

ワンストップ窓口の相談業務を開始

住宅に関する相談ニーズの高まりを受け、大宮と川越に設置していた住宅相談所を一本化し、平成11年に大宮駅コンコース内に「入居・相談プラザ」を開設し、情報発信拠点として機能していました。

ここでは、分譲住宅の情報提供や特定優良賃貸住宅の入居募集受付にも対応するなど、幅広い相談に応じられる体制が整えられました。また、複数の手続きを一か所で行えるワンストップ窓口としての役割を果たしていました。

「入居・相談プラザ」は、その後「住まい相談プラザ」へ名称変更し、現在も様々な相談に応じています。

高齢社会に対応した住まいづくり支援

長年にわたって特定優良賃貸住宅などの賃貸住宅の建設支援を行ってきた公社では、県内の高齢化が急速に進展する中、平成14年から高齢者対応の住宅・施設の建設支援に取り組みました。

公的機関としての役割を踏まえ、社会の要請に対応した事業の展開を通じて、県の住宅施策の一翼を担っていきました。

平成18年~27年

住宅の管理形態の変遷

平成17年に公営住宅法改正により、公営住宅の管理に「管理代行制度」が設けられました。

埼玉県では、平成18年に同法に基づく管理代行制度を導入し、公社が県営住宅の管理代行者の役割を担うこととなりました。これにより、一層の業務の効率化と入居者へのサービス向上を目指して、県営住宅の管理は、新たな段階へと歩みを進めていきます。

住宅施策の主眼が「量の確保から質の向上」、「市場・ストック重視」へと移り変わる中で、公社では子育て支援・高齢世帯向けの住宅建設や、公社賃貸住宅の耐震改修、専有部のリフォームなどに取り組みました。

また、平成23年の東日本大震災を受け、防災対策も強化しました。

公社賃貸住宅のストック活用と住宅管理の拡大

平成19年、公社賃貸住宅として初めて、子育て支援住宅と高齢者支援住宅を組み合わせた賃貸住宅に、総合クリニックモールを併設した「パスラル新都心」を建設しました。

子育て支援住宅には、キッチンへの侵入防止柵やベビーカー置場を設置し、高齢者支援住宅には、警備会社と連携した24時間緊急対応システムを導入するなど、安全性と利便性に配慮した住環境を整備しました。併設されたクリニックモールには、7つの医療施設と薬局、保育園が入り、地域の医療・福祉ニーズに応える施設となりました。

平成20年には、「公社賃貸住宅ストック活用計画」を策定しました。旧耐震基準で建築された浦和根岸団地、上尾富士見団地、上尾根貝戸団地、熊谷団地において耐震改修工事を実施。建物の耐震補強とともに専有部のフルリフォームを行い、時代に即した間取りや設備を備えた住宅へと生まれ変わりました。

平成26年には、吹上団地の店舗跡地にサービス付き高齢者向け住宅等複合施設を整備し、郊外型団地における高齢化対応と、地域に貢献する利便施設としての活用を進めました。

こうした居住環境の整備やニーズの対応に加え、管理する住宅数も着実に増え、特定優良賃貸住宅については、平成20年には管理戸数が約5,000戸を超え、さらに、分譲マンションの管理受託も40管理組合まで拡大しました。

公営住宅の管理代行開始

公社は、平成18年から県営住宅の管理代行を担うこととなりました。管理代行者として、県営住宅管理の一層の効率化を図るとともに、入居者の募集・決定などを一体的に行うことで入居者へのサービス向上を図っています。

平成19年には、県民のための総合的な住宅管理サービス企業体を目指し、全国の住宅供給公社で当時では初となるプライバシーマークを取得し、個人情報保護の取り組みを強化しました。

平成23年の東日本大震災を受け、県営住宅や公社賃貸住宅を被災者の一時的な住まいとして提供するなど、自治体等と連携した支援活動を行いました。

平成24年には、新聞販売店や電気・ガス供給事業者、団地自治会などと連携し、高齢者の見守り活動に協力する「見守りサポーター制度」を創設するとともに、自治会のコミュニティ活性化を目的に集会所を活用した子育て支援、高齢者支援、防災活動などにも取り組んできました。

市営住宅については、平成27年までに12市(さいたま市、飯能市、東松山市、鶴ヶ島市、行田市、川越市、熊谷市、越谷市、加須市、川口市、深谷市、所沢市)から管理代行を受託しました。

市営住宅の管理業務の拡大に加え、県営住宅の管理戸数も年々増加し、平成26年には公営住宅の管理戸数は約38,600戸に達しました。

また、管理戸数が増加する中でも、県営住宅の家賃収納率は平成20年度から全国でトップ3を維持し、平成24年~26年度は全国2位を達成するなど、着実な管理実績を積み重ねてきました。

市町村への技術支援の発展

公社では市町村支援の一環として、土地区画整理などの支援を行ってきました。

平成19年からは、市町村事務の効率化や技術者不足といった課題を背景に、公共工事の施工管理・検査や公共施設の建設などの技術支援を始め、公共施設の整備や公共建築物の耐震診断・改修においては、資金面での支援も行うようになりました。

具体的には、平成19年に小鹿野町の小学校の耐震診断、平成20年に嵐山町の廃校を幼稚園として活用するための耐震改修などを行いました。

また、市町村の低利用地の活用に関する提案を行うなど、総合的なまちづくり支援を展開していきました。

本社ビル耐震改修と災害時支援

昭和45年に竣工した本社ビルは、災害時の緊急輸送道路に面しており、旧耐震建築物で老朽化が進んでいることから、社内プロジェクトを立ち上げて改修に向けた検討を進めました。

耐震性能の向上、建物の長寿命化、省エネ対策、災害等への対応、執務空間の改善など、多角的な検討を行い、平成24年に耐震改修工事および全面改修工事を実施しました。

太陽光パネルや電気自動車用充電器を新設し、省エネ化や脱炭素化を推進するとともに、自家発電装置の設置や帰宅困難者を支援する体制を整えるなど、災害時にも対応可能な機能を備えた建物へと生まれ変わりました。

公社分譲住宅の省エネ化の推進

平成22年、CO2排出量の削減を目指した住宅の普及を目的として「エコ住まーとプロジェクト」を実施しました。このプロジェクトは、さいたま市東大宮地区の区画整理地内にある公社所有地において、民間事業者と連携し、エネファームもしくは太陽光発電を設置した「エコ住まーとハウス」を供給するというもの。地球環境に配慮した事業として、環境負荷の低減に向けた、啓発と普及活動を展開しました。

また、公社が過去に分譲した住宅等においても、省エネ化を推進するため、平成25年にリフォーム事業を開始し、現在も入居者の居住環境の改善に取り組んでいます。

平成28年~令和6年

住まいと働き方の新時代へ

本県でも、人口減少・異次元の高齢化が懸念される中、とりわけ高齢世帯の割合が高い県営住宅においては、高齢者向けサービスの拡充が求められています。

令和元年度末からの新型コロナウイルスの影響により、業務やサービスの形態を新しい生活様式に対応させる必要が生じたことから、テレワークの推進や社内システムの電子化、県営住宅のWEB申込の開始など、急速に業務のIT化が進みました。

さらに、利用者に必要なサービスを安定的・継続的に提供するとともに、職員の多様な働き方を後押しするなど、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進により、多様化する社会のニーズに対応していきます。

時代に沿った住まいの質的向上

平成29年からは、資産価値の向上を目指し、間取り改修やペアガラスへの更新、インターネットの高速化、宅配ボックスの設置など、時代のニーズに応じた設備更新を行い、住宅の質的向上を図りました。

平成30年には、女性職員によるプロジェクトとして、公社賃貸住宅のリノベーションに取り組みました。ライフスタイルにこだわりのある世帯に向けて、熊谷団地の2住戸において、![]() と称したリノベーションで新たな価値の創出に取り組みました。

と称したリノベーションで新たな価値の創出に取り組みました。

令和4年には、公社賃貸住宅に電気自動車の充電設備や停電に備えた蓄電池を設置するなど、環境配慮と安心・安全な暮らしの両立を目指した取り組みを進めています。

分譲マンションにおいても、資産価値の向上として、照明器具のLED化や屋根・玄関扉などの改修、省エネ設備の導入など建物の機能向上や改善、長寿命化を図るための支援を行っています。

さらに、バリアフリーリフォームや断熱浴槽・高効率給湯器などのエコリフォームを実施することで、居住環境の向上にも努めています。

一方で、平成29年にはサン・コーポラス越谷、令和2年にはルプソアール中浦和やグランエスト浦和などの物件を取得し、住宅ストックの拡充を図るとともに、住宅確保要配慮者の入居を拒まない公社賃貸住宅として供給しています。

)

)

県営住宅管理業務における新たな入居者サービス

平成28年には、特別県営上尾シラコバト住宅において、県が推進する「埼玉住まいる子育て応援プロジェクト」の一環として、NPO法人と連携し、1階住戸を改良した子育て世帯の「集いの場」づくりを支援しました。

平成30年には、県との連携により、県営住宅の集会所を活用して、団地や周辺地域の子供たちに学習支援や食事提供を行う「こども食堂」の開設支援を実施しました。

また同年に、買い物支援として移動販売サービスを開始しました。定期的に団地に出張して日用品や生鮮食料品を販売するもので、希望する自治会と事業者とのマッチングを公社が行ったものです。

令和元年には、IoTを活用した高齢者の見守り支援サービスを開始しました。電球の点灯・消灯の動きがない時に登録されたメールアドレスへ通知が届く仕組みで、県営住宅に単身で居住する70歳以上の希望者に配布しています。

これらの取り組みを通じて、公社は子育て世帯や高齢者など、入居者の多様なニーズに応えるサービスの充実を図ってきました。

一方で、家賃収納率については、平成27、28年度、令和3、4年度に全国1位を達成しました。今後も、時代の変化に対応しながら、引き続き管理代行者として入居者支援などにも積極的に取り組んでいきます。

市町村支援の歩み

これまで公社では、技術者不足に悩む市町村に対し、土地区画整理事業などへの技術支援をはじめ、資金面での支援や土地活用の提案を通じて、総合的なまちづくりの支援を行ってきました。

平成20年から平成28年にかけて宮代町道仏地区の大型区画整理事業において、区画整理補助業務、調査・設計業務、工事業務の技術支援等の業務を受託しました。

平成22年から平成30年にかけては、狭山市営鵜ノ木団地の建替集約の支援として、既存入居者の移転支援や集会所の整備など複合的な支援を行いました。

平成28年から令和元年にかけては、ふじみ野市において、廃校となった高校の跡地を多目的球場に整備するなど施設の老朽化に伴う再整備の支援に取り組みました。

このような支援により地域の課題解決に貢献してきましたが、時代の変化に伴い、土地区画整理事業に関する技術支援は令和6年をもって終了しました。なお現在では、公営住宅の定期点検や日常点検など、引き続き、技術者が不足する市町村の支援を継続しています。

時代とともに変わる働き方と住まいのサービス

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、社会経済活動のデジタル化が一層加速しました。

公社においても、テレワークやオンライン会議の導入による働く場所の多様化や、電子決裁システムや勤怠管理システムなどIT化による業務改善が進みました。

令和4年には、ホームページの全面リニューアルを実施。利用者目線で、シンプルで分かりやすいデザインにするとともに、チャットボットにより、目的の情報までスムーズにアクセスできるようになりました。

また、県営住宅や公社賃貸住宅においてWeb申込みを開始。パソコンやスマートフォンから申し込みが可能となり、FAXや郵送の手間が省けるなど、入居希望者の負担軽減につながっています。

さらに、電子入札や電子契約を導入・拡大するなど、DXの推進により、生産性向上や経営効率化、サービスの向上にも取り組んでいます。

住まい相談プラザでは、ZOOMによるオンライン相談(一部専門相談)の運用開始に加え、ホームページ上での相談事例の充実を図ることで、遠方にお住まいの方や電話でのご相談に抵抗感をお持ちの方でも、気軽にご利用いただける仕組みを構築しています。

環境への配慮として電気自動車の導入も進めており、持続可能な社会の実現に向けた取り組みも行っています。